#14 元京都府立医科大学学長、名誉教授 公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター シニアフェロー 藤田 晢也さん〈後編〉

“豊かな文化を育むための 知的環境を整備することが大切”

昭和30年(1955年)京都府立医科大学卒業、アメリカのパーデュ大学、カリフォルニア大学での研究や教授のほか、京都府立医科大学病理学教室教授、学長を歴任し、本学で研究人生のほとんどを過ごしてこられた藤田晢也さん。医学の世界から「人間とはなにか」を探究し続け、一貫して中枢神経系の細胞発生とがんの自然史を研究しておられます。京都府立医科大学での学びについて、私を変えた一冊(前編)、広小路キャンパス活性化プロジェクトに期待すること、最新のご著書について(後編)などをお話しいただきました。

元京都府立医科大学学長、名誉教授

公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター シニアフェロー

藤田 晢也(ふじた・せつや)

1931年(昭和6年)大阪生まれ。1955年(昭和30年)京都府立医科大学卒業。米国パーデュ大学助教授(1963~66年)、京都府立医科大学病理学教室教授(1967~88年)、カリフォルニア大学San Diego医学部(UCSD)Professor of Neurosciences(1968~69年)京都府立医科大学学長(1988~94年)、WHO総長付コンサルタントなどを歴任。1995年(平成7年)京都府立医科大学定年退職ののち、京都府立医科大学名誉教授、公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター研究所長を経て、同シニアフェロー。1997年朝日賞(神経系細胞発生の研究)、1991年島津賞(蛍光顕微鏡と共焦点顕微鏡の開発)、1996年紫綬褒章、2003年旭日中綬章、2006年京都府文化賞特別功労賞ほか受賞多数。

ー京都府立医科大学附属図書館の思い出は?

大学生時代は、図書館で非常に多くの時間を費やしました。自分で本を買うお金もなかったので、医学書を見たり、調べ物をしたり。あとは、好きな古代エジプトの本なども蔵書されていて、よく読んでいました。卒業して、教える立場になってからも、図書館には頻繁に行っていましたね。現在、広小路キャンパス内にある附属図書館の完成は平成4年(1992年)でしたが、ちょうど私が学長を務めておりました。医学に直接関係なく、実用的ではないとしても、幅広いジャンルの本を揃えて欲しいとお願いしました。

ー広小路キャンパス活性化プロジェクトに期待することは?

豊かな文化を育むための知的環境の整備が大切だと思います。そういう熱の入れ方は、ヨーロッパに比べると日本はまだまだ足りません。例えば、ヨーロッパの博物館や図書館では、歴史的な価値のある資料や本など、非常に良い保存状態で管理されており、閲覧を希望すればすぐに出してもらえるように所蔵されています。本学図書館にも、現医科大学の前身である京都療病院から受け継がれている貴重な書物や資料などがありますが、良い保存状態とは言えません。本学ならではの所蔵物や文化財の保存にも意欲的に取り組んでいただけることを期待しています。一見、医学には必要ない、臨床には役に立たない取り組みかもしれませんが、時を超えたインテリジェンスな仕事を高く評価して、その成果物にふれることで、そこに込められた情熱や精神、変わらない人間の本質を知ることができるでしょう。「人間とはなにか」は私自身の学びや研究の根源でもあります。何か調べ物をしていたら、思いがけず面白そうなことが書いてあって、そこから新しい世界が広がっていく、図書館がそんな体験との出会いの場所になることを願っています。種を蒔かなければ、芽は出ません。まずは広い範囲にいろんな種蒔きをしてほしいと思います。

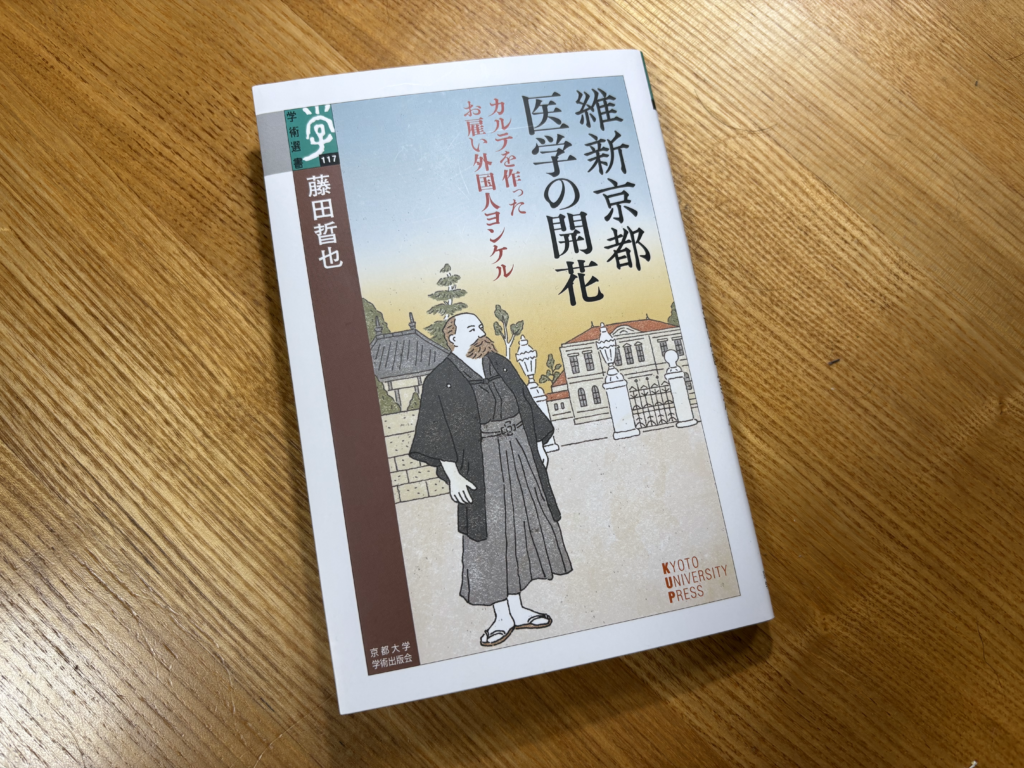

ー広小路キャンパス活性化プロジェクトのクラウドファンディングの返礼品にも登録されている近著『維新京都 医学の開花 カルテを作ったお雇い外国人ヨンケル』についてお聞かせください。

明治時代にドイツから来日したお雇い外国人医師、ヨンケル・フォン・ランゲックの軌跡を描いた医学史ドキュメンタリーです。京都初の本格的な近代病院である京都療病院の初代教師となった彼は、麻酔法や消毒法、カルテを使った医療情報システムを日本に導入し、精神病治療にも革新をもたらしました。京都における医療、西洋医学の幕開けに大きな功績を残したにも関わらず、あまり評価されていないことに、私は以前より歯がゆい思いを抱いていました。150年以上という年月を経て消失した資料も多く、根拠となる資料や文献を可能な限り探して、知られざる物語を綴りました。現在は、ヨンケルの研究をしておられる方がいらっしゃる時代ですし、そうした方々に知恵や力をいただきながら、西洋医学の黎明期の息吹を後世に伝えたいという気持ちもありました。ドキュメンタリーですが、物語としても楽しめる、読みやすい本にしました。本学所蔵の資料や図版、当時の医療を伝える写真や絵画なども多数掲載しています。医療・医学に携わる方はもちろん、たくさんの方にお読みいただけたら幸いです。