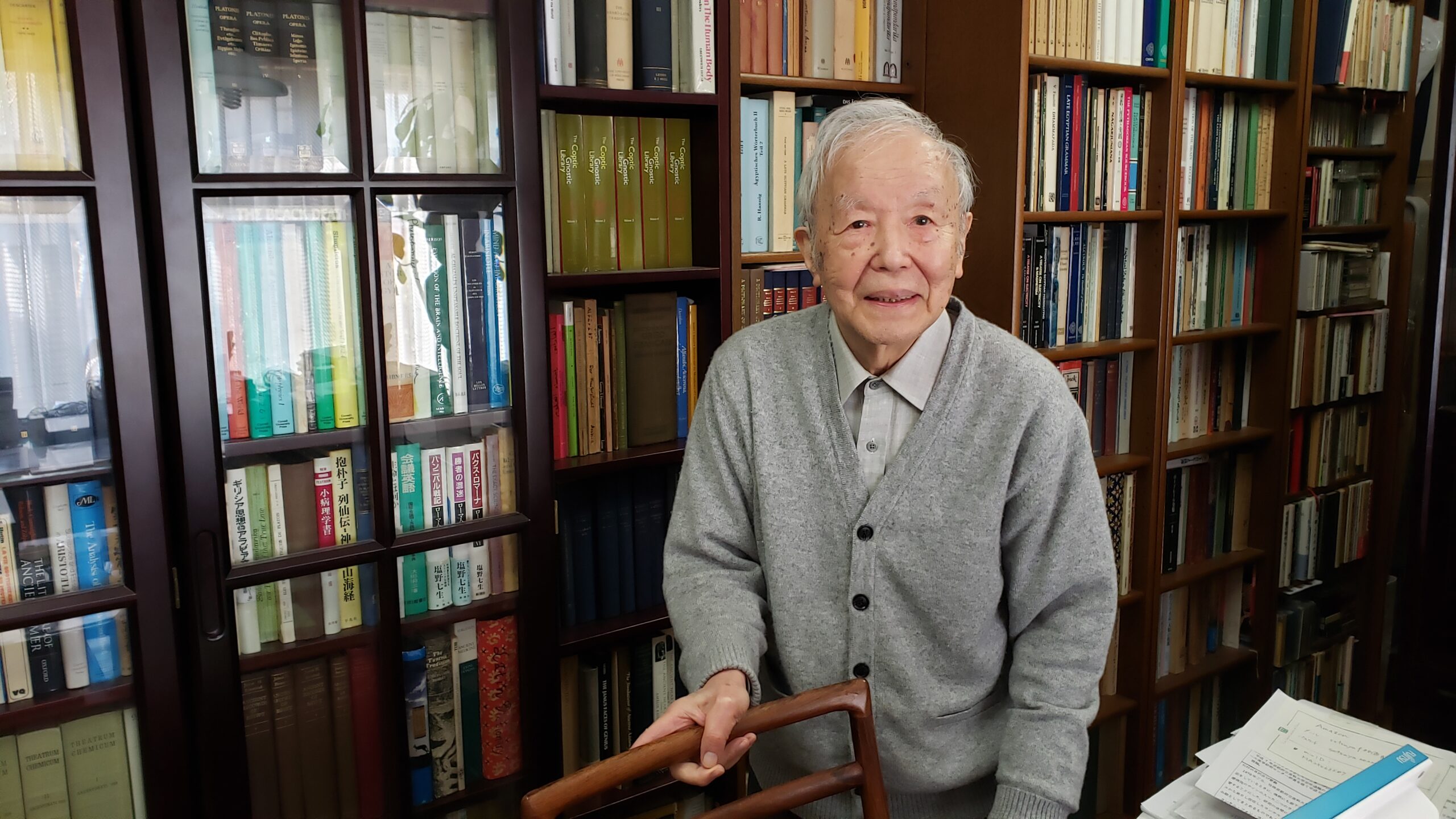

#13 元京都府立医科大学学長、名誉教授 公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター シニアフェロー 藤田 晢也さん〈前編〉

“目の前の関門を突破して 全力で駆け抜けるしかなかった”

昭和30年(1955年)京都府立医科大学卒業、アメリカのパーデュ大学、カリフォルニア大学での研究や教授のほか、京都府立医科大学病理学教室教授、学長を歴任し、本学で研究人生のほとんどを過ごしてこられた藤田晢也さん。医学の世界から「人間とはなにか」を探究し続け、一貫して中枢神経系の細胞発生とがんの自然史を研究しておられます。京都府立医科大学での学びについて、私を変えた一冊(前編)、広小路キャンパス活性化プロジェクトに期待すること、最新のご著書について(後編)などをお話しいただきました。

元京都府立医科大学学長、名誉教授

公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター シニアフェロー

藤田 晢也(ふじた・せつや)

1931年(昭和6年)大阪生まれ。1955年(昭和30年)京都府立医科大学卒業。米国パーデュ大学助教授(1963~66年)、京都府立医科大学病理学教室教授(1967~88年)、カリフォルニア大学San Diego医学部(UCSD)Professor of Neurosciences(1968~69年)京都府立医科大学学長(1988~94年)、WHO総長付コンサルタントなどを歴任。1995年(平成7年)京都府立医科大学定年退職ののち、京都府立医科大学名誉教授、公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター研究所長を経て、同シニアフェロー。1997年朝日賞(神経系細胞発生の研究)、1991年島津賞(蛍光顕微鏡と共焦点顕微鏡の開発)、1996年紫綬褒章、2003年旭日中綬章、2006年京都府文化賞特別功労賞ほか受賞多数。

ー医学の道を志したきっかけは?

当時は高等学校が4年制で、4年生になる前に、模擬試験のつもりで京都府立医科大学を受験したら合格したんです。もちろん医学の道を目指していたことは間違いないのですが、いわゆる飛び級での進学。基礎学力が未完でしたが、それを補おうとする学びの意欲を持ち続けてきましたから、かえってよかったのかもしれないと思っています。私が中学生の頃に、大阪にも焼夷弾が投下されて焼け出されました。家も財産も丸焼けで失い、生活は非常に苦しく、大学に合格したものの、親は学費がなくて困っていました。しかし、周りの親戚たちは「せっかく合格したのだから、卒業するまで遮二無二なって勉強してみたらどうか」と言い、「家がないなら、うちから通えばいい」と交野の親戚の家から汽車に乗り通学していました。通学に時間がかかることもあり、遅刻の常習犯でしたが、とにかく真面目に勉強しました。学費は奨学金を取得してなんとか卒業することができました。結婚して、上の子どもが幼稚園に入るくらいまで奨学金を返済していました。

ー京都府立医科大学での学びは人生にどのような影響を与えましたか?

医系の大学を選んだ理由のひとつは「人間とはなにか」を探究したいと考えてのことでした。人間の脳の構造や進化、中枢神経系の発生、心がどのように生まれたかを研究し、英語で論文を書きました。それを読んでくださった方から、アメリカの大学でのセミナーに招いていただき、30歳の時、妻と二人の子どもも帯同して渡米しました。下の子は生後2ケ月でした。私の見た目がかなり若く見えたようで「BabyがBabyを抱いている」と言われたのは今では笑い話です。留学していた先輩はいましたが、英語でセミナーをするのは私がパイオニアだったと思います。まともに英語も話せないのに、アメリカ人の医師の前で1時間も講義をすることになり「私の話していることがわかってもらえるのだろうか」と最初のセミナーの前夜は緊張で震えていたくらいです。結果、セミナーは大成功、その後、数年にわたりアメリカやカナダの大学でのセミナーを行いました。家族連れでしたから、予定していた住居を急遽断られて探すことになったり、飛行機代がなくて大陸横断鉄道で車中泊しながら移動したり。大変でしたが、家族での楽しい思い出になっています。模擬試験のつもりで受けた大学での学びから、世界を旅することになるとは思ってもみませんでした。貧乏このうえない状態で、目の前の関門を突破したら、全力で駆け抜けるしかない、余裕なんて全然なかった。でも私にとっては良い時代でした。

ー“私を変えた一冊”は?

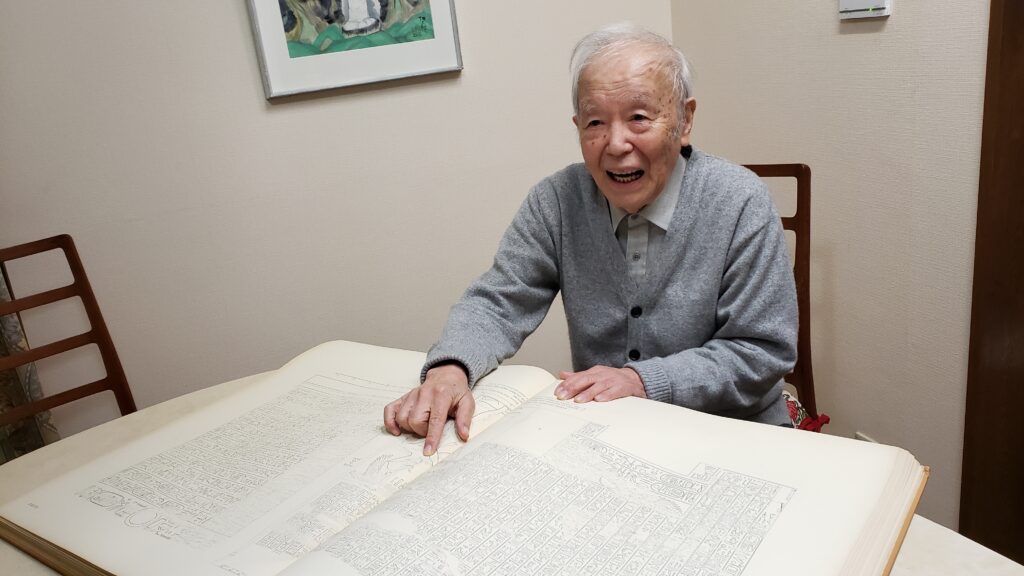

大学生の頃、プラトンの哲学書を原著で読み、非常に感銘を受けました。ギリシャ語は難しいんですが、かなり入れ込んで、試験前でも夢中で読んでいました。あとは、古代エジプトがとても好きで。古代の王の墓から出てきたようなパブリケーションが面白くて、心惹かれます。プトレマイオス朝時代のピラミッドの内部を記録した本を所有しており、とても大事にしています。50~60cmほどある超大判、羊皮で装丁されています。イギリス人とフランス人の研究者が、真っ暗な墓の中に入り、寝転んで丁寧に写し取ったという壁画の模写が掲載されているんです。書籍の大きさは異なりますが、同様の本が全部で7冊あります。こうした研究は実用性という意味ではあまり役に立たないものかもしれません。この本が作られた時代にはお金にも名誉にもならなかったでしょう。しかし、暗闇に足を運び、ランタンで光を灯し、自分の目で見て一生懸命に写し取り、それを勉強する。人間の研究欲というのはすごいなと感じますし、私自身の研究とは全く違うものですが、精神的には通じるものがあり、大いに刺激を受けます。