明治時代の医学教育を後世に伝える 精神病学者・島村俊一の講義録

京都府立医科大学附属図書館の貴重書庫には、大学創立以来150年以上の歩みの中で培われた歴史的価値のある書籍が保存されています。図書館所蔵の貴重資料から、本学の前身である京都府立医学専門学校の初代校長、附属病院院長を務めた精神病学者の島村俊一の講義録をご紹介します。

京都の医学教育の礎を築いた功績により、学内に銅像を建立

幕末の文久元年(1862年)江戸駒込(現・東京都文京区)に生まれた島村俊一。明治20年(1887年)帝国大学医科大学医学部を卒業後、大学院に進んで精神病学を学びました。医院での勤務、島根県での狐憑病(狐の霊が取り憑くといわれる精神異常)調査、ドイツ留学を経て、明治27年(1894年)京都府医学校教諭となり、精神病学・神経病学・法医学を担当、京都府立療病院医員も兼任しました。明治32年(1899年)に京都帝国大学医科大学が開校すると、京都の医学者が次々と引き抜かれました。医学校は人員不足となり、存続が危ぶまれましたが、島村は医学校・療病院に留まり、自ら医師たちを呼び寄せて危機を脱することができました。そして、翌年、医学校長に就任し、明治36年(1903年)5月には療病院長を兼務します。同年6月、医学校は京都府立医学専門学校として認可され、療病院は同校附属病院となりました。これらの功績、そして神経精神科教育と治療への貢献を讃え、学内には島村の銅像が建立されています。

学生の熱意が伺える丁寧に手書きで記録された講義録

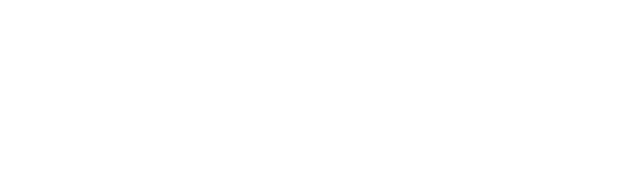

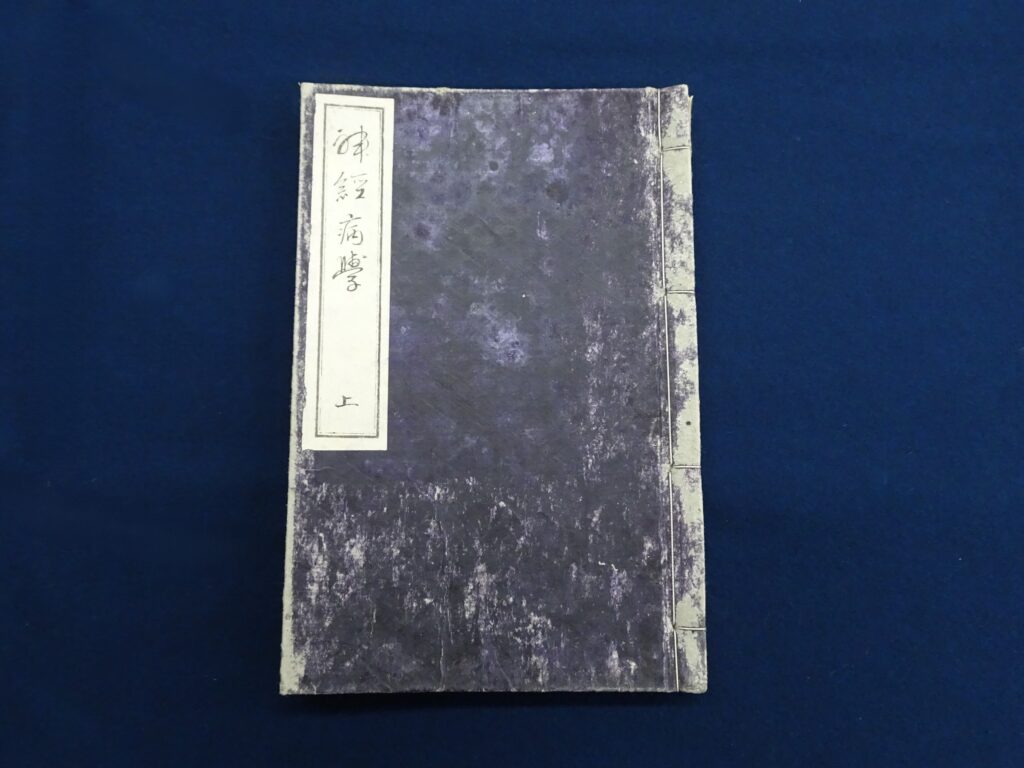

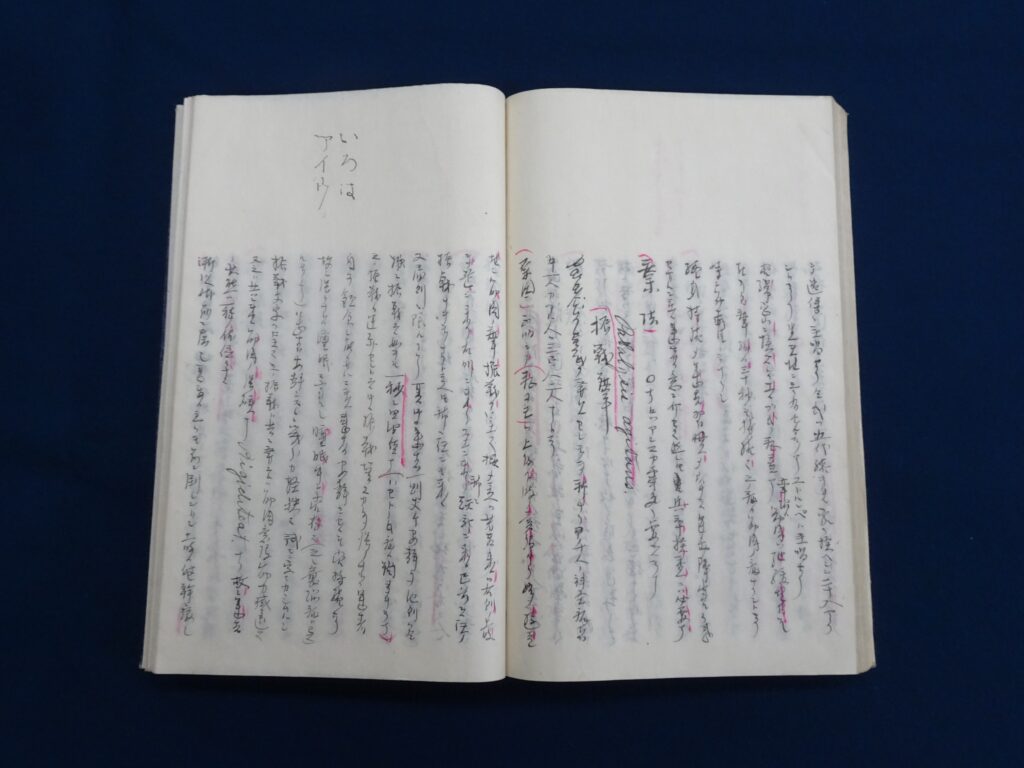

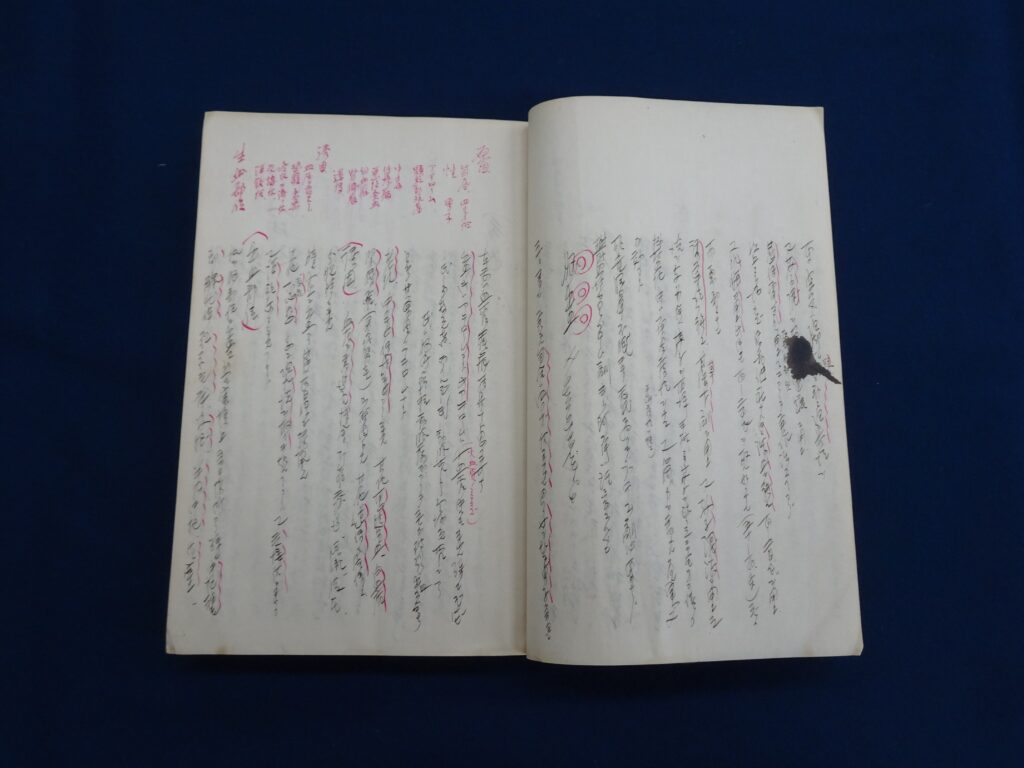

島村俊一の講義を受講した学生が手書きで記録した講義録が残っています。一字一字丁寧に、縦書きの漢字、ひらがな、カタカナの中に、横向きの英字も綴られています。ノートの上部には余白があり、そこに図や注釈を記入していたようです。重要な部分には赤いインクで線を引いたり丸印をつけたりしてあります。『神經病學 上』の題字のノートには、余白に「アイウ」「いろは」と、ペンの試し書きのような記述が見られます。『醫學士 島村俊一氏講義 神經學 全』の題字のノートにはインクをこぼした跡が残っています。このようなノートの状態から、これらは公式な講義録として作成されたものではなく、学生たちが自身の学びと知識や技術の習得のために、熱心に講義を聞き、教授された内容を懸命に書き残したものであることが伺えます。明治時代の医学教育の様子を後世に伝える貴重な資料であり、150年以上の時を経て、極めて良好な状態で保存されていることにも資料として高い価値があります。

※貴重図書の閲覧には所定の手続きが必要となります。

詳しくは京都府立医科大学附属図書館までお問い合わせください。