京都療病院の初代医学教師ヨンケルの記録

京都府立医科大学附属図書館の貴重書庫には、大学創立以来150年以上の歩みの中で培われた歴史的価値のある書籍が保存されています。

図書館所蔵の貴重資料から、明治時代にドイツから来日した京都療病院の初代医学教師、ヨンケル・フォン・ランゲックに関する書籍を紹介します。なお、資料の解説につきましては、図書館ホームページ「古医書コレクション」を基に作成しています。

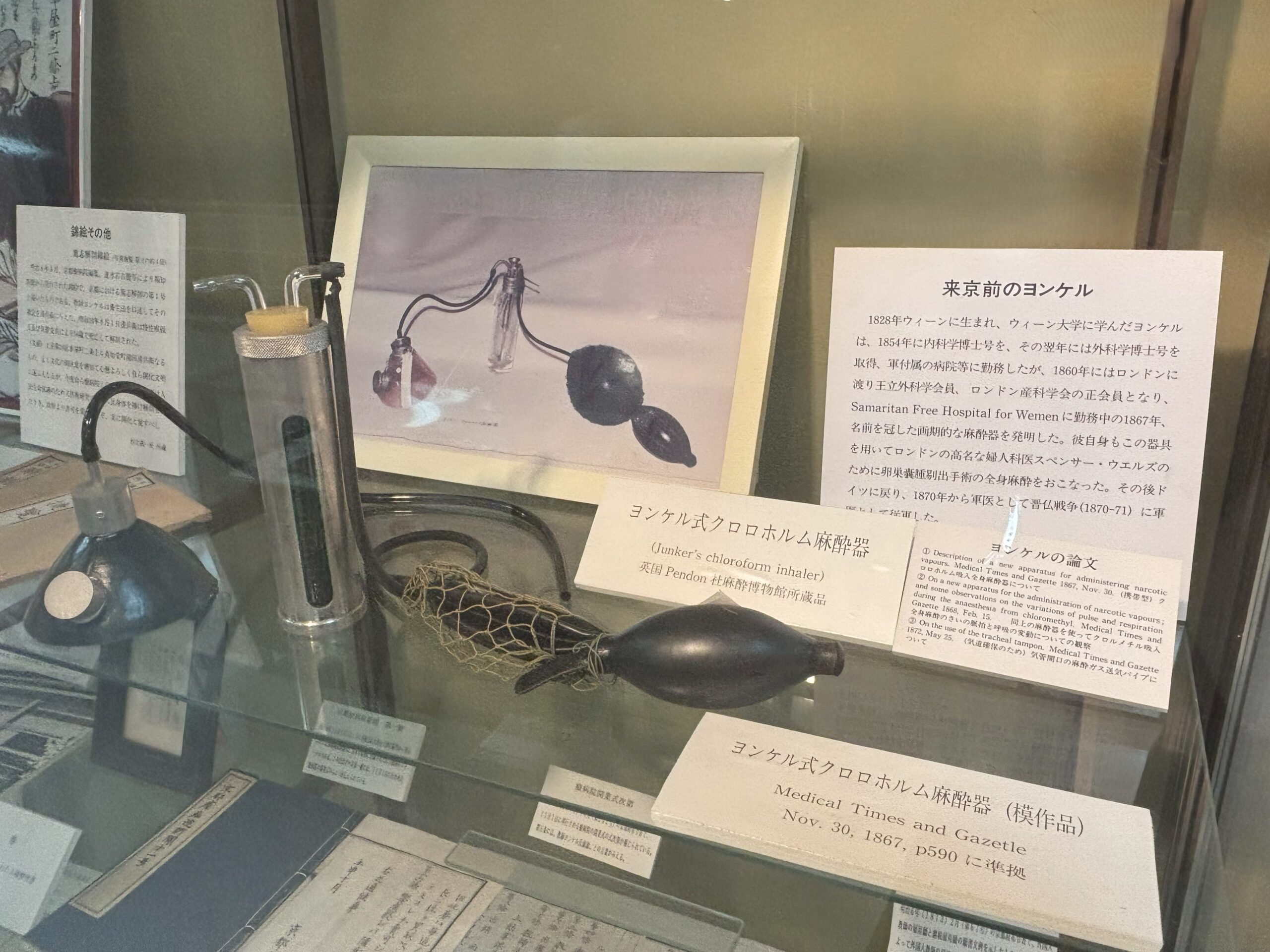

麻酔法や消毒法、カルテ導入など日本の近代医療発展に貢献

1828年、オーストリアのウィーンに生まれたヨンケル・フォン・ランゲックは、ウィーン大学で哲学と法学の学位を取った後、医学部を卒業し、内科、外科、産科、眼科の専門医の資格を取得しました。明治5年(1872年)日本政府のお雇い外国人医師として来日し、京都療病院の初代医学教師に着任。学生たちへの講義だけでなく、一般開業医への公開講義も行い、京都の医学教育に尽力しました。また麻酔法や消毒法、日本におけるカルテを使った医療情報システムの導入、京都府の医師免許制度の発足、精神病治療にも革新をもたらすなど、日本の近代医療の発展にも大きく貢献しました。

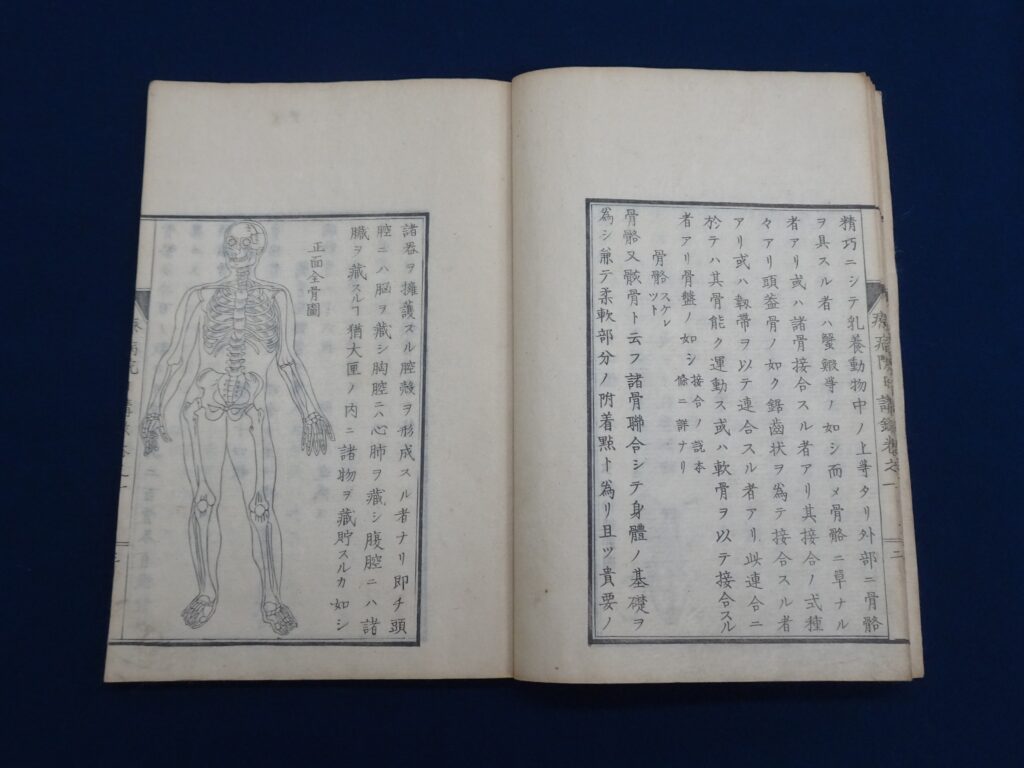

ヨンケルの講義を翻訳筆記した『京都療病院日講録』

独逸永克(ドイツ・ヨンケル)口授の2冊(2巻)からなる講義録。京都療病院は本学および附属病院の前身です。ドイツから招聘した外国人医師ヨンケルが初代医学教師となり、粟田口青蓮院で診療と医学教育が始まりました。本書はヨンケルの講義を翻訳筆記したもので、巻一には解剖学(骨学)《渡忠純・真島利民・新宮凉介筆記》、巻二には痘瘡論・種痘論《村治重厚筆記、新宮凉介校字》が収められており、当時の西洋医学の導入状況を知る貴重な手がかりとなっています。渡は庶務取締、真島と新宮は当直医でした。真島は丹後の生まれで緒方洪庵の適塾に学び、長崎に留学して綾部藩医を務め、のちに南禅寺に設置された癲狂院の院長になりました。新宮は松山俊茂の長男で新宮凉庭の養子。村治はエルメレンスの『原病学通論』を翻訳した一人として名高い人物です。

<デジタルアーカイブ>

『京都療病院日講録, 巻之1、2』

http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/library/denshi/kichosho/kyotoryobyoinnikkoroku/kyotoryobyoinnikkoroku.html

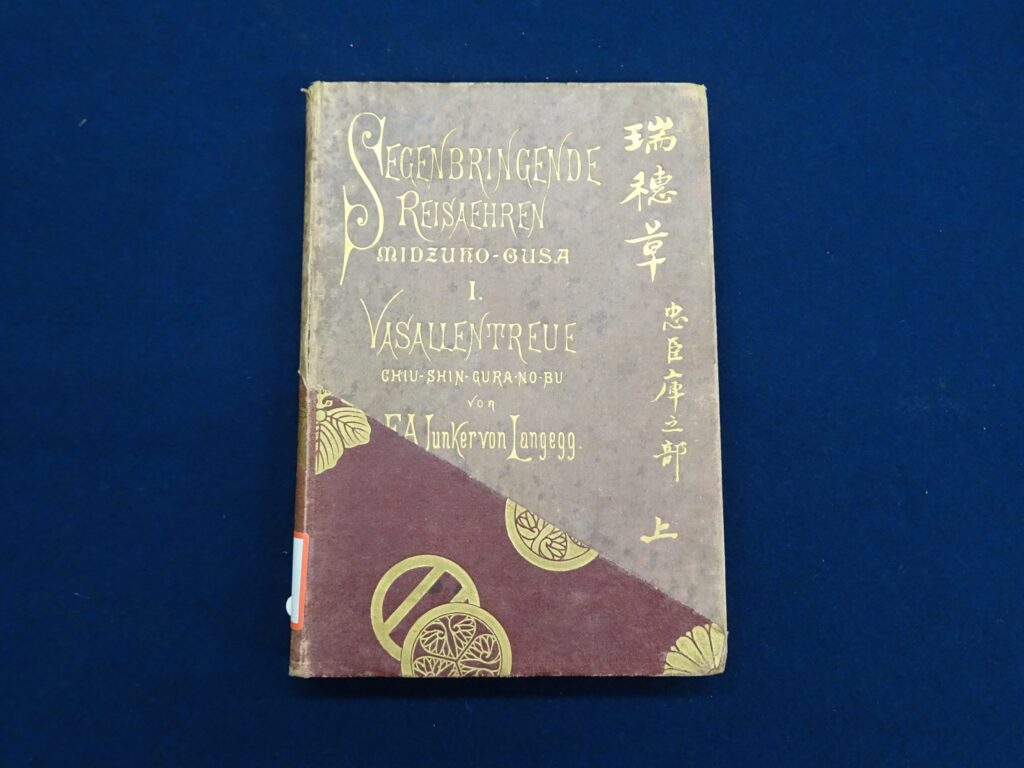

帰国後に上梓した日本文化論『瑞穂草』

ドイツ帰国後にヨンケルがまとめた日本文化論、全3巻。ヨンケルの日本滞在は3年半でしたが、診療や教育のかたわら日本文化に興味を示し、時間の許す限り、積極的に日本各地を旅して、古典文学や民間伝承を取材しました。本書はその成果で、1880年にライプツィヒで出版されたもの。上巻は忠臣蔵を取り上げており、大序にはじまる10章からの構成で『仮名手本忠臣蔵』に基づいたと思われます。中下巻は「雑録之部」と題し、中巻は日本の文学、文房具、神道、将軍記、源平記など、下巻は鎌倉執権、新田義貞、足利将軍、織田信長、仏法などを扱っています。表紙には毛筆体の日本語タイトルも掲げ、菊の御紋や三つ葉葵を金箔押しで配するなど、日本での出版ではないかと思わせるような装幀になっています。

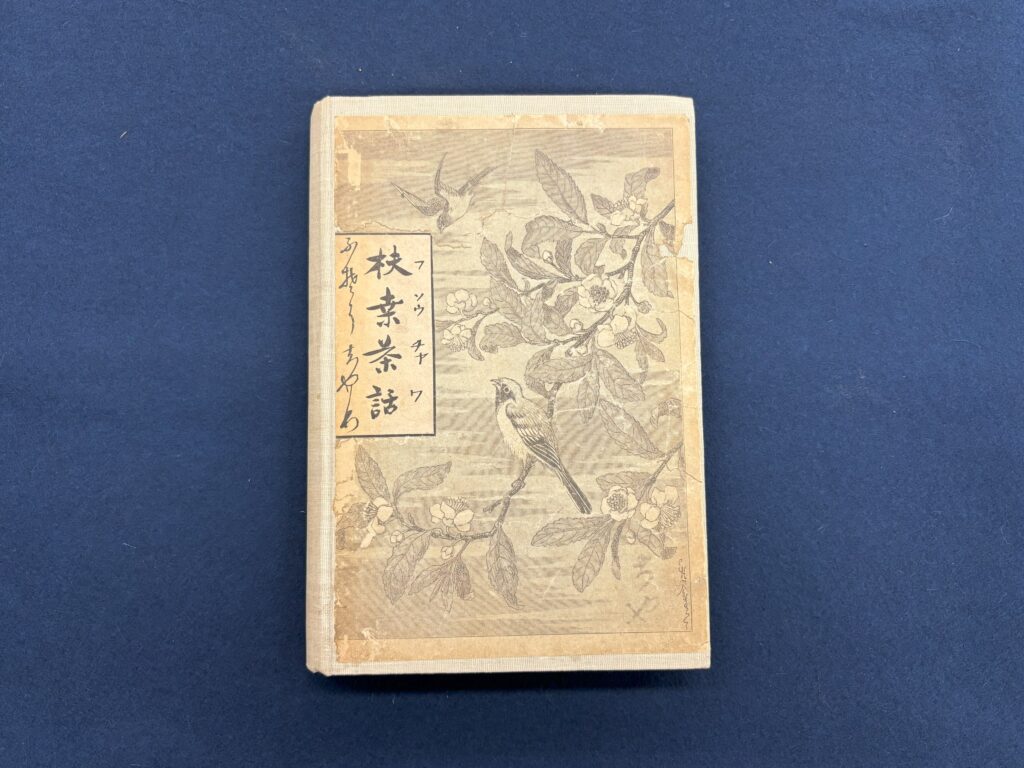

日本の昔話をドイツ語訳した『扶桑茶話』

ヨンケルは、日本語を熱心に学び、日本文化を知るために茶の湯の席に臨み、講釈師の語る昔話を記録して日本の説話・伝説民話を収集しました。「七福神の宝舟」「漁夫浦島」など31篇の日本の昔話をドイツ語訳しています。前述の『瑞穂草』と並んで、ヨンケルの日本での交流体験から生まれた日本文化論として貴重な資料です。

※貴重図書の閲覧には所定の手続きが必要となります。

詳しくは京都府立医科大学附属図書館までお問い合わせください。