「医は仁術なり」、医師の理念を説いた江戸時代の蘭方医・新宮涼庭の精神にふれる

2025年1月から3月に実施いたしました「京都府立医科大学広小路キャンパス活性化プロジェクト」のクラウドファンディングへ多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。附属図書館の貴重書庫には、大学創立以来150年以上の歩みの中で培われた歴史的価値のある書籍が保存されています。これらを後世に引き継ぐため、支援いただいた資金を運用させていただき、保存環境の整備、デジタル化など、丁寧な保存と維持管理に取り組んでおります。

図書館所蔵の貴重資料から、江戸時代の蘭方医である新宮涼庭(しんぐう・りょうてい)に関する書籍をご紹介いたします。なお、資料の解説につきましては、図書館ホームページ「古医書コレクション」を基に作成しています。

名医の誉れ高く、医学教育者としても尽力

新宮涼庭は、天明7年(1787年)丹後国由良(現・京都府宮津市)に生まれました。凉庭は通称で、名は碩(せき)、号は駆豎斎(くじゅさい)・鬼國(きこく)などと称しました。漢方医学を学んだ後、長崎でオランダ人医師に師事して蘭方医学を学び、文政2年(1819年)京都で開業。名医の誉れ高く知られていたそうです。天保10年(1839年)には、南禅寺の隣に医学所「順正書院」を創立、外科・内科・薬学など各分野の学者を集めて、系統的な西洋医学教育を行い、多くの優れた医師たちを輩出。涼庭の門弟たちは京都療病院から京都府立医科大学へと発展する「京都医学研究会」を設立し、近代医学の発展に貢献しました。順正書院跡は、湯豆腐や京会席の老舗料亭「南禅寺順正」となり、今なお江戸時代の風情を残す書院の建物は国の登録有形文化財に指定されています。

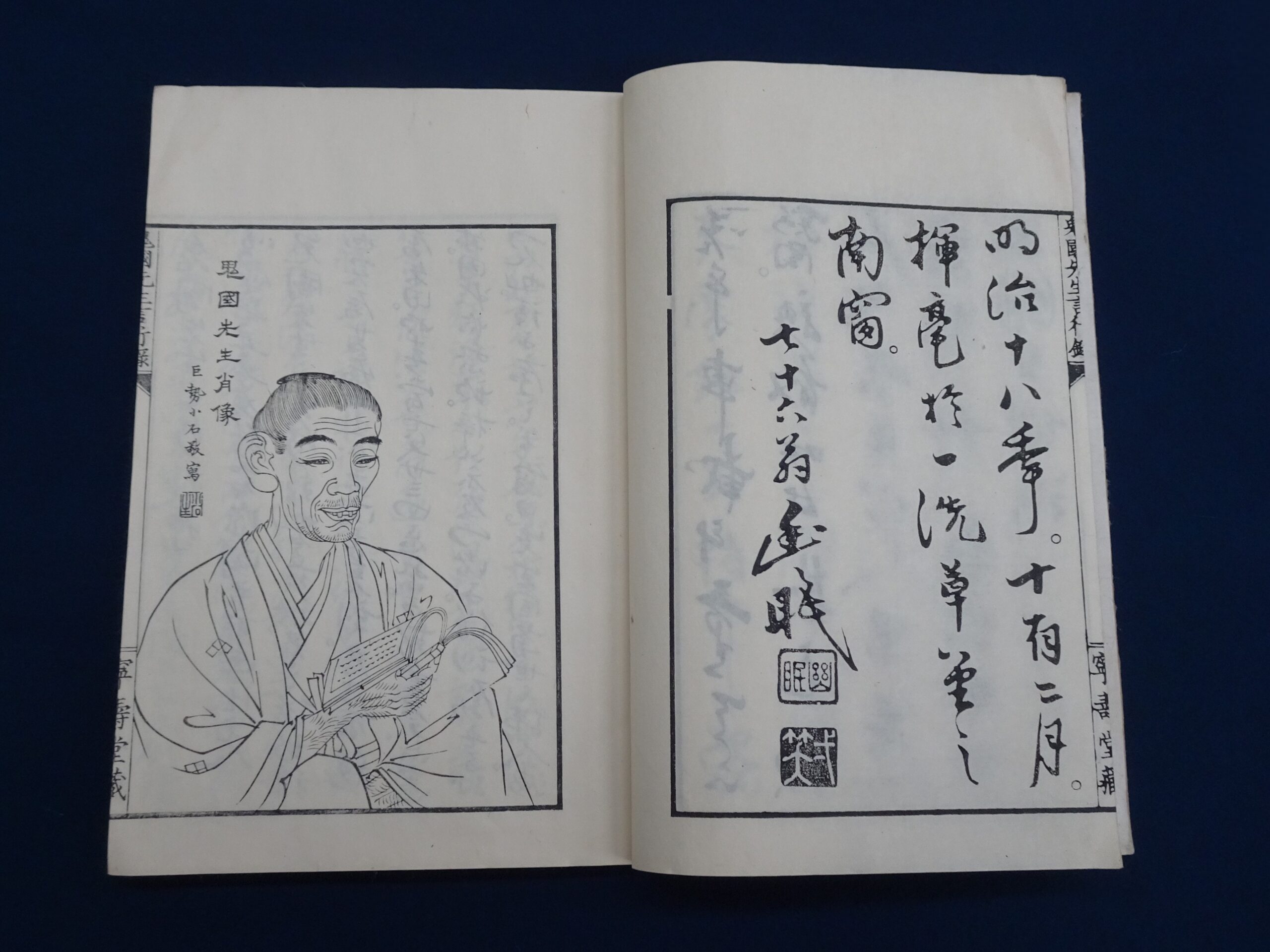

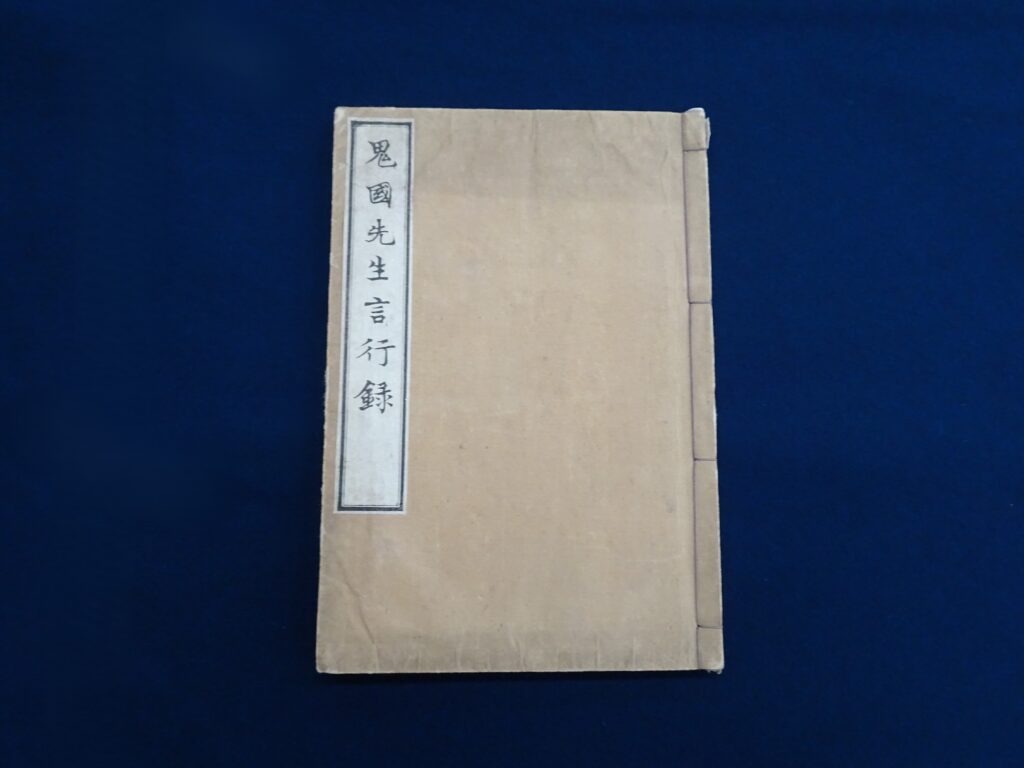

新宮涼庭の基本的伝記のひとつ『先君子鬼國先生言行録』

明治18年(1885年)、涼庭の弟子で、養子である新宮涼閣の著書。新宮凉庭に関する基本的伝記の一つで、幼少時の凉庭についての記述があるのは本書のみです。凉庭は11歳から伯父の有馬凉築に漢方医学を、医師で儒学者の巌渓嵩台に経書(儒教の経典)を学びました。記憶力に優れ、神童とうたわれたと記されています。33歳のとき京都で開業し、治療には「楽屋療治」「附合療治」「豪家療治」の三法があると説いたといいます。また「医は仁術なり、人を活かすを以て目的となす、仁心ありと雖も、しかして術拙ければ、則ち誤って人を殺し、仁医たるを得ず(医は仁術というも、術が拙くては誤って人を殺すこともあり、仁医とはいえない)」という医師としての精神と技術を尊重する理念も綴られています。この言葉の通り、門弟には医術の上達につとめさせたと伝えられています。

新宮凉閣述『先君子鬼國先生言行録』

http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/library/denshi/kichosho/senkunshikikoku/senkunshikikoku.html

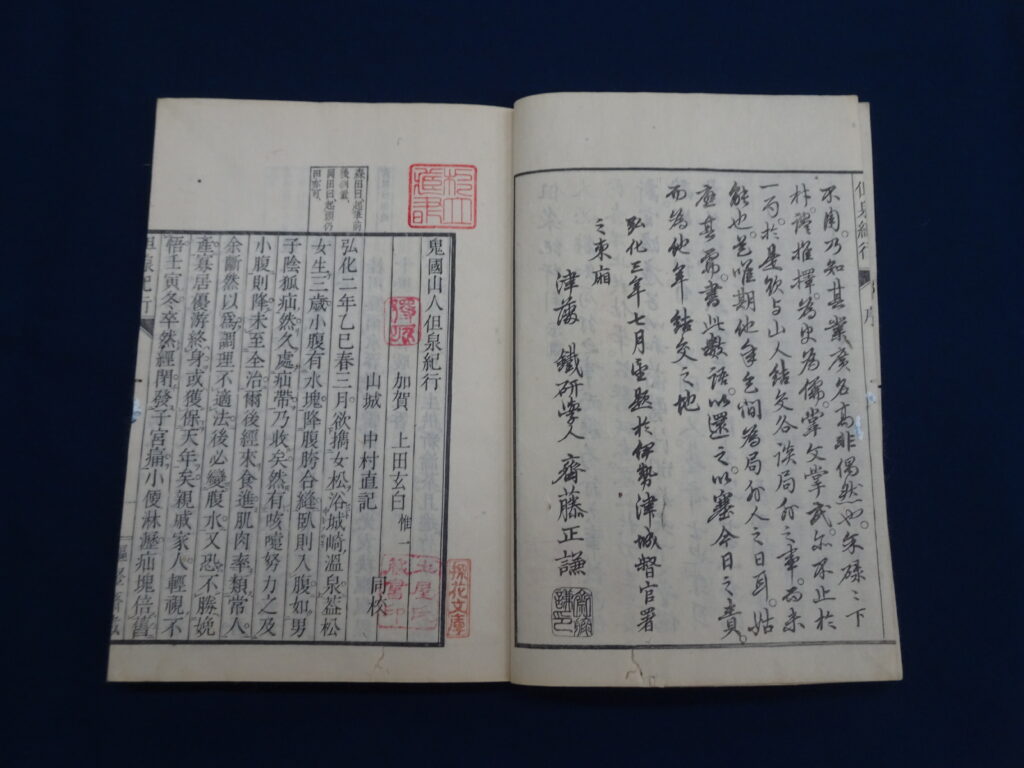

涼庭一家の城崎温泉への湯治旅行の記録『但泉紀行』

弘化2年(1845年)3月から5月、一家で城崎温泉へ行った紀行文と医書が融合した作品。病弱だった娘の松代が「子宮疝」に罹ったため家族で湯治に出かけた道中での出来事、訪れた先々で見た風景、城崎滞在の日々、診療活動などが綴られています。30年ぶりに生まれ故郷を訪れるという目的もありました。3月15日に出発し4月1日に到着。城崎には25日まで滞在し、5月18日に帰宅。その間、凉庭自身は多くの診察をこなし、「温泉論」の執筆を行うなど、多忙を極めた様子が記録されています。娘は一時危篤となりましたが、後に回復して涼庭の養子である凉民と結婚し、本家を相続しました。

<デジタルアーカイブ>

鬼國山人著, 上田玄白惟一, 中村直記同校『但泉紀行』

http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/library/denshi/kichosho/tansenkiko/tansenkiko.html

※貴重図書の閲覧には所定の手続きが必要となります。

詳しくは京都府立医科大学附属図書館までお問い合わせください。