#21 春風亭一之輔さん・三遊亭楽生さん〈前編〉

“たった一人で正座して、話芸だけで、

数多のお客さんを笑いと人情の世界へいざなう”

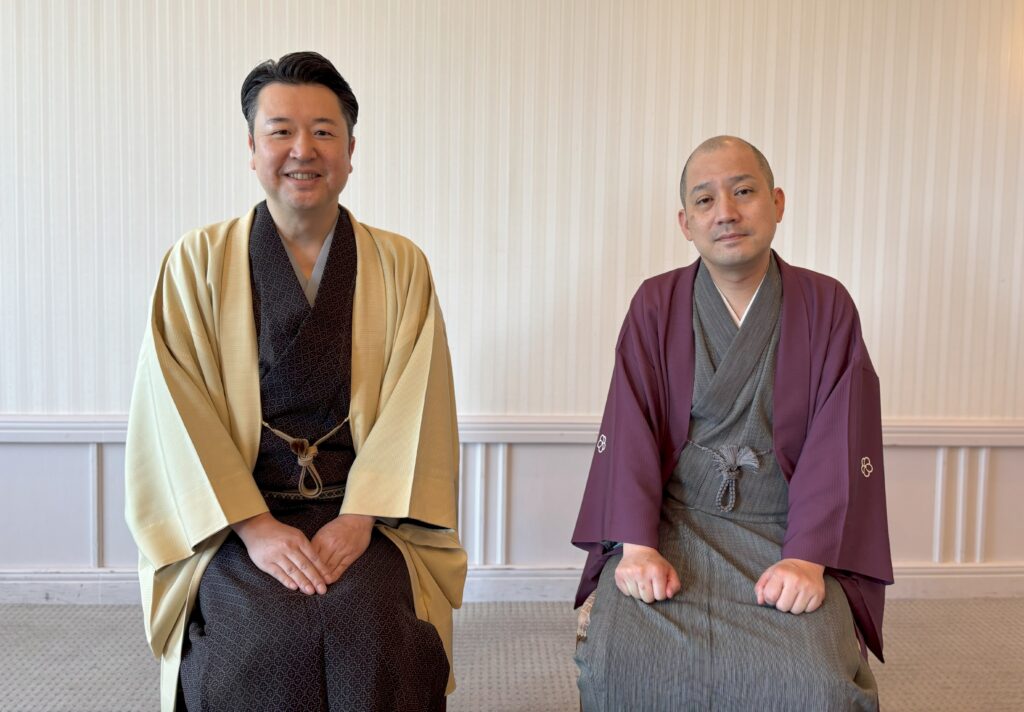

日本テレビ系列・演芸バラエティ番組『笑点』でおなじみの春風亭一之輔さん、三遊亭円楽師匠の惣領弟子・三遊亭楽生さん。日本の伝統的な話芸である落語を主軸に、言葉にまつわるさまざまな分野で活躍中のお二人は、埼玉県立春日部高等学校の同級生です。来る8月28日、京都府立医科大学での「広小路寄席」にご登場いただく一之輔さん、楽生さんに、高校時代の思い出、落語家を志したきっかけ、師匠との印象的なエピソード(前編)、現在の活動、図書館の思い出、教育への思い(後編)などをお話しいただきました。

春風亭一之輔(しゅんぷうてい・いちのすけ)

千葉県野田市出身。出囃子は『さつまさ』。紋は『中陰光琳蔦』。日本テレビ系列『笑点』大喜利メンバー。2001年3月-日本大学芸術学部卒業。同年5月-春風亭一朝に入門。同年7月-「朝左久」で前座となる。2004年11月-二ツ目昇進「一之輔」と改名。2012年3月-真打昇進。

三遊亭楽生(さんゆうてい・らくしょう)

埼玉県さいたま市岩槻区出身。出囃子は『元禄花見踊前弾き』。笑点でお馴染み6代目三遊亭円楽の惣領弟子。中国語習得のため、一年間中国に留学。帰国後、中国はもとより、ヨーロッパ各地で落語を演じる。1997年4月-6代目三遊亭円楽(三遊亭楽太郎)に入門し、「楽花生」を名乗る。2001年3月-二つ目昇進。2006年6月-中国留学。2007年7月-留学を終え中国から帰国。2008年3月-「楽生」と名を改め真打昇進。

―埼玉県立春日部高等学校で同級生のお二人、当時の思い出は?

楽生さん:一之輔が1組で、僕が2組でした。

一之輔さん:全然記憶にないなぁ。

楽生さん:僕は体育会系のバレーボール部、一之輔は文化系の落語研究会であまり接点はなかったんです。

一之輔さん:1年の時はラグビー部でしたが、厳しすぎるのが嫌でやめちゃって。空き部室があったので、長年休部状態だった落語研究会を再開しました。といっても、部員は2人だけ、部室でお菓子食べながら漫画を読んだり、無駄話したりが主な活動でした。

楽生さん:僕は生徒会長、文化祭実行委員もやって高校生活を謳歌してました。生徒会費の管理を生徒会長に任されていて、落語研究会が活動するってことで、2万円の予算をつけたんです。たしか古本屋で古今亭志ん朝さんのCD全集を買ったって言ってました。

一之輔さん:それも記憶にない。

楽生さん:あと文化祭で寄席をやってたよね。

一之輔さん:高校生はあんまり来なかったですが、父兄の方がたくさん聴きに来てくれて、落語は受けてた気がします。だから調子に乗ってやっちゃった。

楽生さん:春日部高校の文化系クラブは、落語研究会の一之輔をはじめ、クイズ研究会からは放送作家・クイズ作家の矢野了平氏、漫画アニメーション研究会からは漫画家の大亜門氏など、同世代でプロとして活躍している人も多いんです。

―落語家を志したきっかけは?

一之輔さん:小学5年生の時、授業で全員参加のクラブ活動があって、一番人数が少なくて、楽できそうと思って入部したのが落語クラブでした。5分くらいの短いネタを覚えてやってましたね。高校の部活で落語が好きになり、寄席を見に行くようになりました。大学生の頃、僕の師匠である春風亭一朝の落語を寄席やラジオの寄席中継で聴いていて、耳に心地いい、本当に綺麗な落語だなと思ったんです。落語って歌と同じようなもので、「一声二節(いちこえにふし)」とかよく言うんですけど、声の良さと音感・音程、リズムがすごく大切なんです。うまいし、面白いし、ずっと寄席に出続けておられることも素晴らしい。大学卒業後の2001年、新宿末廣亭の楽屋口で出待ちをして、入門を志願しました。

楽生さん:僕は、大学受験に失敗しなければ落語家になっていなかったと思います。高校の文化祭を運営して、ものを作り上げる楽しさを知り、テレビ制作に憧れました。しかしマスコミ就職に強いといわれる志望大学はすべて不合格、自分に自信がもてなくなりました。テレビでマルチに活躍している三遊亭楽太郎(当時)師匠や北野武さんを見て「こういう人についていったら何かが見えるんじゃないか」と考えたんです。そして、楽太郎師匠に入門しましたが、テレビで見ていた楽太郎は「落語もやってる人」というイメージ。テレビに出ている人が一流、出てなきゃ二流ぐらいに思っていました。それが五代目三遊亭円楽、古今亭志ん朝、立川談志はじめ、超一流の師匠たちが、たった一人で正座して、話芸だけで、数多のお客さんを笑いと人情の世界へいざなうんです。すごい世界に飛び込んでしまったなという感じでした。

―師匠との印象的なエピソードは?

楽生さん:入門してからの前座修行は部活みたいで、かばん持ちや着物の畳み方など師匠や兄弟子に教わり、できるようになるのが嬉しかった。師匠はめちゃくちゃ怖い顧問の先生であり、憧れの人でした。入門したのは二浪中の4月、予備校に行きながら、大学受験用の教科書をもって、親には内緒で師匠のところへ通っていました。1か月ほど経ったある日、師匠から「やる気あるのか?」と聞かれ、もうこの世界が楽しくて仕方なかったので「あります」と答えたら、大師匠(五代目円楽)のところへ行く、それから初高座の日を決めるからその落語会に両親を呼ぶようにと言われました。予備校に通って勉強していると思っていた父は怒って来てくれませんでした。落語家になってからも「人に笑われるような商売につくな」とずっと口を利いてくれませんでした。前座修行を終えて、二つ目になった時、ちょうど春日部高校創立100周年でホールが創設され、こけら落としが5代目円楽と楽太郎の落語会だったんです。その時、やっと父が来てくれて「円楽師匠、楽太郎師匠せがれをお願いします。 あともう1つお願いがあるんです。 一緒に写真撮ってもらっていいですか?」と嬉しそうに言ってました。父は一昨年に他界しましたが、最終的には喜んでくれていたようです。

一之輔さん:うちの師匠はすごく放任なんです。大師匠、先代の柳朝師匠からそういう流れだったようで。家の掃除や細々した仕事はしなくていいから、その時間で映画や芝居を見たり、落語や踊りの稽古をしたりしなさいと。だから苦労した覚えはないんですが、逆に「時間あるんだからちゃんとやっとけよ」というプレッシャーはあります。時々「今、どんなネタを覚えてる?」「最近どんな芝居を見た?」と急に聞かれることもあります。落語も自由にやればいいと、師匠が舞台袖で僕の落語を聴いて笑ってます。高座から降りて、すれ違いざまに「誰に教わった?」「師匠ですよ」「俺、そんな風に教えてないよ、面白いな」って、嫌みでもなんでもなく声を掛けてくださるんです。基本的に弟子は師匠に似るものですが、同じような人がいっぱいでもしょうがないんだから、師匠から離れていくことを喜んでくれてます。「守破離」と言いますが、まず基本を習って、そこから自然に離れていく。寛容に、自由に育ててもらっています。