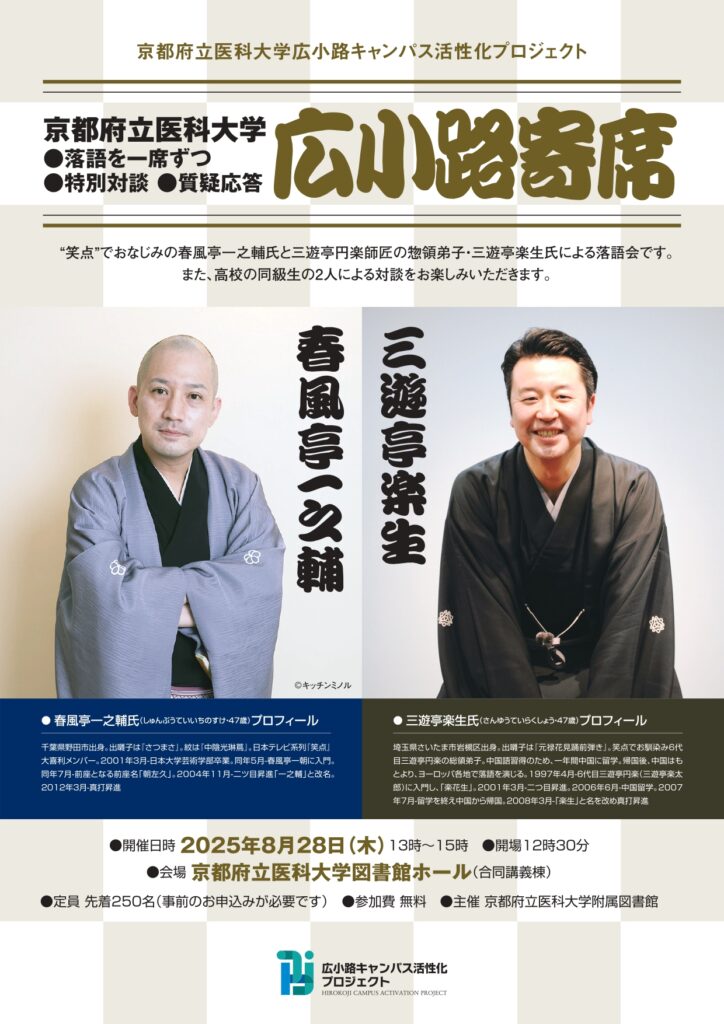

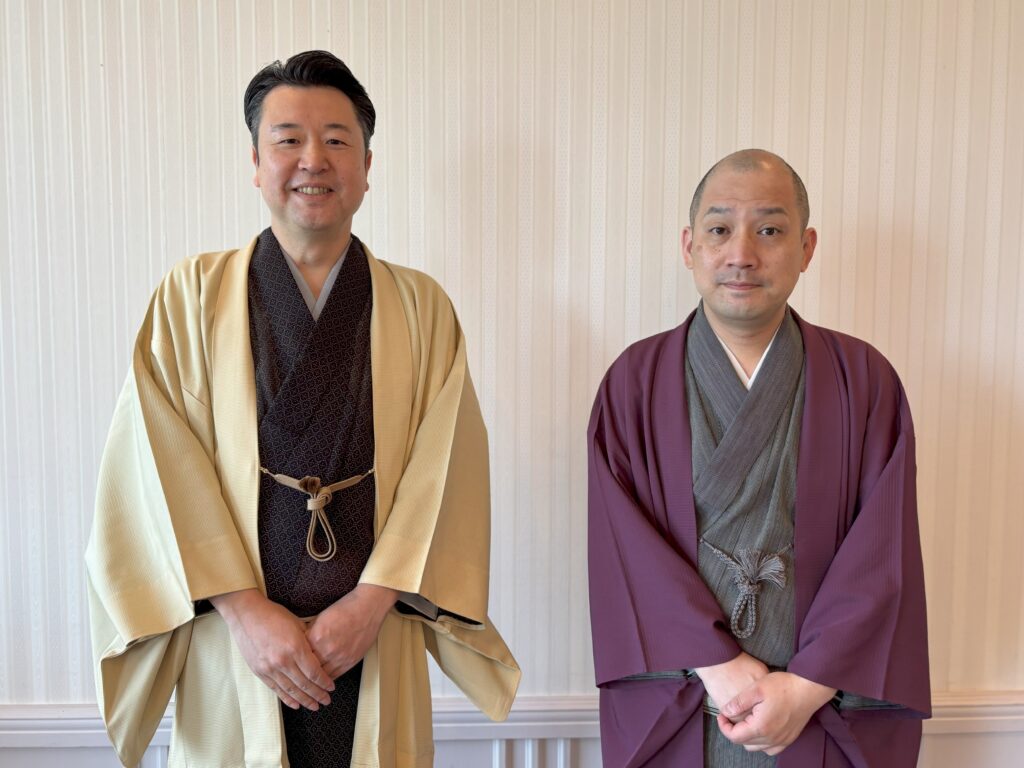

#22 春風亭一之輔さん・三遊亭楽生さん〈後編〉

“同級生だけど、落語家として

全く違う道のりを歩んできた二人”

日本テレビ系列・演芸バラエティ番組『笑点』でおなじみの春風亭一之輔さん、三遊亭円楽師匠の惣領弟子・三遊亭楽生さん。日本の伝統的な話芸である落語を主軸に、言葉にまつわるさまざまな分野で活躍中のお二人は、埼玉県立春日部高等学校の同級生です。来る8月28日、京都府立医科大学での「広小路寄席」にご登場いただく一之輔さん、楽生さんに、高校時代の思い出、落語家を志したきっかけ、師匠との印象的なエピソード(前編)、現在の活動、図書館の思い出、教育への思い(後編)などをお話しいただきました。

春風亭一之輔(しゅんぷうてい・いちのすけ)

千葉県野田市出身。出囃子は『さつまさ』。紋は『中陰光琳蔦』。日本テレビ系列『笑点』大喜利メンバー。2001年3月-日本大学芸術学部卒業。同年5月-春風亭一朝に入門。同年7月-「朝左久」で前座となる。2004年11月-二ツ目昇進「一之輔」と改名。2012年3月-真打昇進。

三遊亭楽生(さんゆうてい・らくしょう)

埼玉県さいたま市岩槻区出身。出囃子は『元禄花見踊前弾き』。笑点でお馴染み6代目三遊亭円楽の惣領弟子。中国語習得のため、一年間中国に留学。帰国後、中国はもとより、ヨーロッパ各地で落語を演じる。1997年4月-6代目三遊亭円楽(三遊亭楽太郎)に入門し、「楽花生」を名乗る。2001年3月-二つ目昇進。2006年6月-中国留学。2007年7月-留学を終え中国から帰国。2008年3月-「楽生」と名を改め真打昇進。

―一之輔さんは「落語DEドッサリまわるぜツアー」で全国津々浦々に落語を届けておられるそうですが。

一之輔さん:ツアーだけでなく、落語会なども含めてほとんどの都道府県に行きました。その日の気分でネタを変えてやっています。2023年から『笑点』に出演するようになって、初めて行く場所でもたくさんのお客さんにお越しいただいています。常連の方もいますし、3割4割くらいは「落語を聴くのは初めて」という方なので、落語は面白いねと思って帰ってもらいたいと思ってやっています。

―落語、ラジオパーソナリティ、コラムニストなど、言葉に関わることでご活躍ですが、言葉へのこだわりや大切にしていることは?

一之輔さん:言葉に無駄がないようにしたいなと。原稿書いてる時は、この言葉数でどう収めるか、言葉が重複していないかとかすごく気になります。例えば「今」という言葉が何度もあるとしたら、「いま」と平仮名に変えたり、「現在」と言い換えたり、ここの「今」はいらないと思ったら取っ払ったり。同じように落語の枕で喋ってる時も、これだけの言葉数を費やさなくても、これは無言で間(ま)にしちゃえばいいだろうと、そういう構成を考えるのは、体に染み込んできてるように思います。無駄がいいってこともありますが、無駄なく運ぶのは大事。それが文章や枕のリズム、緩急にも関わってきます。僕の中では、コラムとラジオのフリートークと落語の枕、この3つは同じなんです。同じネタでも、文章での表現、ラジオでのトーク、お客さんが目の前にいるライブ、発信の仕方は異なるけれど全部繋がっているところはありますね。

―楽生さんは「言葉のプロ」として話し方教室での指導もされているそうですが。

楽生さん:上智大学で非常勤講師を務めています。コロナ禍のオンライン授業で、師匠から話し方について教わったことをまとめて話してみました。例えば、あれ、これ、それなどの指示代名詞「粗言」の多用は話がぼやけてしまう。気持ちの入っていない「片言」では伝わらない。「重複」は話を分かりにくくする。「小声」では聞こえない。これらの伝え方でマイナスになる要素は削ぎ落して、プラスを増やそうという内容。話し方に悩んでいる人が多いようで非常に好評でした。三遊亭一門は寄席がなく、いろんなところへ出向いて落語をさせていただきます。落語は初めてというお客さんがほとんどで、いきなり落語を始めると引いちゃったりされます。お客さんとの距離を縮める意味もあり、話し方教室と落語をセットにして、企業や団体の会合などで講演させていただいています。

―中国語習得のために中国留学のご経験もあるとのこと、学びの中で得たものは?

楽生さん: 19歳で入門して落語一筋、外の世界が見てみたいと2006年から1年間中国へ留学しました。中国語を学び、落語と小噺をしましたが、1回やって「これは無理だな」と思いました。やっぱり母国語でないと伝わらないんです。それまでは人とは違うことをやった方がいいんじゃないか、いくつものカードをもち、マルチに活躍したいと考えていたんです。でも留学やさまざまな経験をしてみて、やはり落語というカードをたくさん持ちたいと。それがきっかけとなり、日本橋人形町での独演会や定期的な勉強会を続けて、年間最低36席、新しいネタにも精力的に取り組んでいます。

―図書館や本にまつわる思い出は?

一之輔さん:小中学校の頃は、町にある文化財みたいな古い図書館によく行きました。本はドキュメンタリーが好きでよく読みます。昔の速記本(口演筆録)も三遊亭円朝全集など、それで落語を覚えるわけではありませんが、参考に読んでいます。

楽生さん:小中学校の頃はいじめられっ子で図書館が逃げ場であり、そこで本を読むのが大好きでした。実は、師匠に弟子入りする前、図書館で落語について色々調べたんです。「弟子入りとは」みたいなことも調べると、何回も断れられるが、それを乗り越えて入門が許されると。実際に、師匠の事務所に電話して、手紙を送って、しばらくは何の音沙汰もなかったんです。何度も断られると本で読んでいたので、諦めずに連絡して入門することができました。図書館に救われたと思っています。

―師匠からの教え、弟子や後輩への指導、講演会や授業での伝授など、教わる・教えるの両方のご経験から、教育で大切にすべきものはどんなことと思われますか?

楽生さん:師匠から、まず個性を削られるというか、とにかく俺の言う通り、俺を真似ろと言われる期間があり、その後何も言われなくなり、最終的に離れていく。先ほど一之輔も言っていた「守破離」なんです。学ぶの語源は「真似ぶ」、師やお手本となる人を作って、コピーする。音を耳に入れる、仕草を身に入れるとか、実はそれが一番の近道ではないでしょうか。そこから自分らしさ、オリジナルが作れるんです。

一之輔さん:僕は子育てと弟子しかないですし、学校の先生が生徒に教えるのは違いますが、結局、思ったようには育たないんです。こうなって欲しいという願いはあるけれど、その通りには育ってない。親子でも子弟でも、本人がこうなりたいと思っているなら、間口を広げて導き、こういう考え方、こういう生き方もあると、いろんな可能性を教えるのが大事でしょうね。

―8月28日開催の「広小路寄席」の見どころは?

一之輔さん:同級生の二人がトークをするのは初めてのこと。楽屋でゆっくり話すこともあまりないので、どんな展開になるのか僕たちも楽しみです。

楽生さん:同級生だけど、落語家として全然違う道のりを歩んできました。一之輔の落語、楽生の落語、2つの味わいを存分に楽しんでいただきたいと思います。